Полезная модель относится к транспортному машиностроению, точнее к авиастроению, в частности к авиационным транспортным средствам с винтовыми движителями, использующими в качестве привода для своей работы роторные, инерционные устройства, которые, в свою очередь, используют экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции в сочетании с моментом силы центробежного ускорения воздуха из окружающей среды, что позволяет увеличивать момент силы вращательного движения вала лопастного движителя авиационного транспортного средства с минимальными затратами электроэнергии. Самый большой минус квадрокоптеров (далее БПЛА) — короткое время полета. Применение АКБ увеличенной ёмкости не только снижает полезную нагрузку БПЛА из – за большого веса аккумуляторов (далее АКБ), но и снижает самое главное достоинство БПЛА – его дешевизну при производстве, обслуживании и эксплуатации.

Применение двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС) приводит не только к удорожанию конструкции, но и усложняет производство, обслуживание, эксплуатацию БПЛА с ДВС и предъявляет повышенные требования к квалификации обслуживающего персонала.

Фото 1

Пути решения этой проблемы

В данном проекте предлагается использовать в качестве усилителя крутящего момента на валу лопастного движителя роторное, инерционное устройство в сочетании с установленным перед воздухозаборником ротором Дарье, ускоряющего поток набегающего воздуха, что в сочетании с центробежным ускорением воздуха из окружающей среды, плюс разгоняемого нагревом от тепло-выделительных элементов (далее ТВЭЛ) в диффузорах сопел Лаваля, позволяет увеличивать момент силы вращательного движения вала лопастного движителя авиационного транспортного средства с минимальными затратами электроэнергии и уменьшить лобовое сопротивление при движении авиационного транспортного средства. Технической задачей полезной модели является создание малогабаритного устройства с низким энергопотреблением, использующего экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции в сочетании с ускорением воздуха из окружающей среды путем нагрева его тепловыделяющими элементами, расположенными в диффузорах сопел Лаваля (см. рис.1), позволяющих использовать эти сопла в качестве усилителя крутящего момента на валу лопастного авиационного движителя.

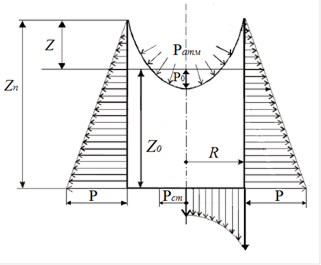

В предложенной полезной модели техническая задача решается тем, что в самом узком месте сопел Лаваля (рис. 1) установлены тепловыделяющие элементы, нагреваемые электроэнергией, поступающей от постороннего источника (генератора, или аккумулятора), а в качестве рабочего тела используется воздух из окружающей среды, который ускоряется под действием нагрева тепловыделяющими элементами и выбрасывается через как минимум две форсунки специальной формы — сопел Лаваля. Мы знаем, что движение газов и жидкостей подчиняется одним и тем же законам, поэтому проведем серию опытов с вращением жидкости в цилиндре.

Наверное, каждый из нас, кто пил кофе, или чай с сахаром замечал, что при размешивании сахара ложечкой, жидкость в стакане начинает подниматься вверх у стенок и опускается в центре стакана.

Фото 2

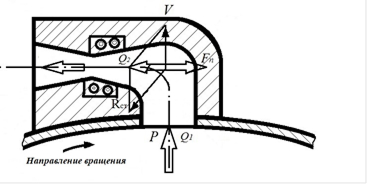

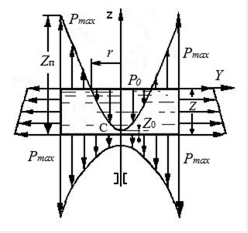

Как в кружке, на приведенном фото 2. Вопрос – что заставляет жидкость лезть на стенку, когда внешние условия никак не изменились? Из науки гидравлики мы знаем, что если жидкость поднимается вверх, значит её внутренняя энергия растёт, если опускается, значит в этом месте внутренняя энергия уменьшается… И всё это в одном стакане? См. Рис. 2.

На этом рисунке видно, что жидкость получает потенциальную энергию от вращающихся деталей цилиндра. Точно так же и газ при вращении в герметичном объёме получает потенциальную энергию от внутренних перегородок вращающегося цилиндра, и величина этой потенциальной энергии характеризуется её давлением.

Распределение этого давления во вращающемся, открытом сосуде показано на чертеже эпюр нагрузок. См. рис. 2.

Рассмотрим вращение жидкости в незаполненном цилиндре, а в полученную формулу подставим значения плотности воздуха. На рис. 2 хорошо видно распределение нагрузок и инерционных сил в цилиндре высотой Zп, заполненном жидкостью на высоту Z0, вращающемся вокруг своей оси с угловой скоростью ώ. На жидкость будут действовать силы атмосферного давления, момент сил инерции кругового движения, а на дно цилиндра ещё и вес этой жидкости.

При вращении сосуда вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ώ на каждую частицу жидкости массой т, кроме силы тяжести g, действует инерционная сила (центробежная)

f =т ώ2 r, Н/м; (формула 1)

Где:

f – центробежная сила, Н/м;

т – масса элементарного объема, выбранного для проведения расчетов, кг;

ώ – угловая скорость, с-1 ;

r – расстояние до центра вращения, м.

Под действием центробежной силы свободная поверхность искривляется – в центре жидкость опускается, у стенок поднимается. Свободная поверхность принимает форму параболоида вращения, описываемую формулой ( 2 ), м:

Формула 2

Где:

Z – высота динамического подъема жидкости, в зависимости от радиуса вращения и максимальной она будет непосредственно у стенки вращающегося сосуда, м;

Z0 – первоначальная высота налива жидкости в цилиндре, м;

r – расстояние до центра вращения, м.

ώ – угловая скорость, с-1 .

Из данной формулы видно, что от плотности рабочей жидкости не зависит на какую высоту поднимется у стенок цилиндра параболоид верхнего зеркала жидкости, а зависит только от величины угловой скорости и радиуса вращения.

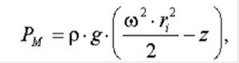

Подставляя значения, определенные по уравнению (1) в дифференциальное уравнение неразрывности потока жидкости Бернулли и интегрируя его с учетом того, что при больших угловых скоростях атмосферное давление — Pатм в цилиндре ротора не существенно влияет на величину получаемого давления, мы можем пренебречь его значением и для практического применения получим уравнение, с помощью которого можно определить давление рабочей среды в любой точке вращающегося сосуда:

Формула 3

Где:

Рм – давление жидкости, Па;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

ώ – угловая скорость единицы объема,с-1 ;

r – радиус вращения рассматриваемой единицы объема, м;

z – высота столба жидкости в роторе, м.

В центре цилиндра уровень жидкости понижается на величину:

Р0 = V2/2g, м; формула 4

Давление на днище цилиндра Рст на оси вращения не зависит от скорости вращения цилиндра, соответствует гидростатическому и зависит только от высоты столба жидкости. Это хорошо видно на чертеже распределения эпюр нагрузок на стенки и днище при вращении закрытого цилиндра. См. рис. 3

Проведя анализ формулы (3), мы видим, что давление среды, используемой в качестве рабочей в цилиндре ротора, при его вращении возрастает по мере удаления от центра вращения. Причем – если радиус вращения единицы объема увеличится в 10 раз, потенциальная энергия её возрастает примерно в 50 раз при той – же скорости вращения.

Однако, из анализа формулы ( 3 ) мы видим, что именно плотность используемого в качестве рабочего тела продукта имеет существенное значение для получения эффективного момента силы. Учитывая то, что плотность окружающего воздуха составляет примерно 1,2 кг/куб. м., чтобы получить существенную величину давления воздуха на выходе из цилиндра ротора – на входе в форсунки, необходима большая угловая скорость вращения цилиндра ротора.

При вращении цилиндра ротора с угловой скоростью ώугловая в указанном на рисунке 1 направлении, единица рабочей среды (воздуха) на входе в форсунку имеет давление Р, согласно формуле (3).

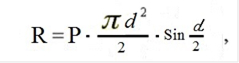

Зная давление рабочей среды (воздуха) на входе в форсунку, можно рассчитать реактивную силу R, действующую на внутреннюю стенку, при повороте канала на 900 в форсунке, в объеме, равном объёму в диаметре канала на повороте этого канала на рисунке 1, по формуле ( 5 ) Н/м:

Формула 5

Где:

R – реакция стенки канала на изгибе, Н/м;

P – давление рабочей среды (воздуха), мПа;

π – постоянная, равная 3,14;

d – диаметр канала форсунки, м;

α – угол поворота канала форсунки;

Эта сила реакции может быть не очень большой, но при создании определенных условий именно она помогает держаться в воздухе человеку на флайборде. См фото:

Фото 3

В данном случае, в связи с большой плотностью воды, сила реакции потока на повороте соответствует весу человека.

В случае использования газа в трубопроводе, сила реакции тоже бывает большой, как например в этом видео:

Сила реакции оторвавшегося штуцера может нанести серьёзные повреждения обслуживающему персоналу при нарушении техники безопасности во время работы на оборудовании под давлением.

Реактивный момент импульса силы, возникающий при движении воздуха на повороте канала внутри форсунки, усиливается за счет воздуха, истекающего из этой форсунки, с соплами Лаваля, которыми заканчивается канал внутри каждой форсунки, предложенной полезной модели.

На основании материалов, изложенных в трудах: Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с.;

Касилов В.Ф. Справочное пособие по гидрогазодинамике для теплоэнергетиков. – М.: МЭИ, 2000. – 272 с.;

Мы знаем, что по мере движения воздуха по соплу, его температура и давление снижаются за счет адиабатического расширения в канале форсунки после диффузора, а скорость истечения воздуха (особенно в самом узком сечении канала сопла) значительно возрастает, за счет чего внутренняя энергия воздуха преобразуется в кинетическую энергию движущегося воздуха.

И если мы подведем дополнительное тепло с помощью тепловыделяющего элемента (см. рис 1) к конфузору (сужающейся части) сопла Лаваля, то расширяющийся газ даст дополнительную энергию форсунке, а значит и всему ротору. И тогда в наименьшем по размеру сечении внутреннего канала форсунки, между сужающейся и расширяющейся частью сопла Лаваля происходит переход от дозвукового течения воздуха к сверхзвуковому. При этом параметры потока, также как и само сечение называют «критическим».

По этому принципу работают двигатели сверхсовременной крылатой ракеты с ядерным двигателем 9М730 «Буревестник»

Фото 4

Отличие в том, что тепловыделяющие элементы этой ракеты нагреваются за счет ядерной энергии. Следовательно, эти ракеты могут находится в полете не только месяцы. Посадка им нужна только для перезарядки ядерного топлива. А это производят достаточно редко.

В случае аэродинамического усилителя нагрев производится за счет электроэнергии, от собственного генератора, что сильно ограничивает время полета, но затраты на сам полёт достаточно низкие.

Массовый расход воздуха m, в канале, определяется по формуле ( 6 ):

m = ρVS , кг/с; формула 6

Где:

ρ – плотность воздуха, кг/м3 ;

V – скорость потока воздуха в канале сопла, м/с;

S – площадь сечения канала, м2 ;

Исходя из того, что массовый расход воздуха m постоянен во всех сечениях сопла Лаваля, определяем геометрические размеры самого узкого сечения канала, называемого «критическим», по формуле ( 7), м2;

Фотрмула 7

Где:

S* – площадь «критического» сечения канала, м2 ;

m – массовый расход воздуха в канале, кг/с;

T0 – температура торможения газа в сопле из-за аэродинамического сопротивления сужающейся сечения канала (определяется опытным путем и при нормальных условиях равен 1120 К), К;

B – коэффициент сжимаемости воздуха. Показывает величину изменения давления воздуха при изменении температуры и скорости истечения. При нормальных условиях равен 0,04041с× K0,5/м;

ρ0 – полное давление в самом узком сечении канала сопла Лаваля, Па.

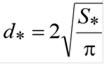

Теперь диаметр самого узкого сечения канала сопла Лаваля, которое называют «критическим», найдем по формуле (8),м:

Формула 8

Где:

S* – площадь «критического» сечения канала, м2;

π – математическая постоянная;

Проанализировав результаты расчета сопла Лаваля (7,8), можно прийти к выводам, что если на входное сечение сопла Лаваля, подать давление воздуха в 2,5 мПа, с расходом 10 м3 / сек, то согласно расчетам, скорость на выходе из этого сопла достигнет сверхзвуковых величин. Следовательно, определив скорость истечения потока из выходного сечения канала и зная массовый расход воздуха в этом канале сопла Лаваля, можно определить момент силы тяги в нем. Для этого воспользуемся формулой Циолковского ( 9 ):

Формула 9

Где:

F – момент силы тяги сопла Лаваля, Н;

Vв – скорость течения воздуха по каналу сопла, м/с;

mв – масса воздуха, протекающая по каналу сопла в единицу времени, кг/с;

t – время, сек.

Зная силу тяги, можно определить величину момента силы МR вращательного движения на валу ротора по формуле ( 10 ):

МR = Fl, н/м; формула 10

Где:

F – момент силы тяги сопла Лаваля, Н;

l – плечо. В нашем случае радиус цилиндра ротора, м.

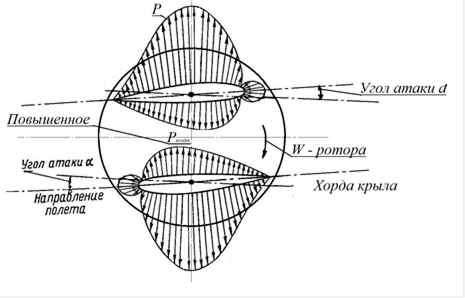

Если на оси вращения пропеллера расположена крыльчатка подпорного вентилятора ( см. рис 4 ) , необходимого для подачи рабочего тела (воздуха) в воздуховоды и создания в нем необходимого напора воздуха для обеспечения выхода на оптимальный режим работы сопел Лаваля.

История авиастроения знает единственный серийный вертолет с реактивным приводом лопастей сжатым воздухом. См. фото 5.

Фото 5

Он был разработан в начале 1950-х годов французской фирмой Societe Nationale de Constructions Aeronautiques du Sud-Ouest и получил обозначение SO-1221 Djinn.

Это был лёгкий, вспомогательный многоцелевой вертолёт простой конструкции из стальных труб. Не имел обшивки, оснащался двухлопастным несущим винтом. В качестве силовой установки был выбран турбокомпрессор — Turbomeca Palouste, который вырабатывал большой объем сжатого воздуха, часть которого отводилось по специальному воздуховоду до реактивных сопел на концах лопастей, остальная часть воздуха из турбокомпрессора отводилась назад, на хвостовые рули и использовалась для улучшения маневренности вертолета.

В нашем случае воздухозабор осуществляется с помощью ротора Дарье, установленного на оси вращения лопастей.

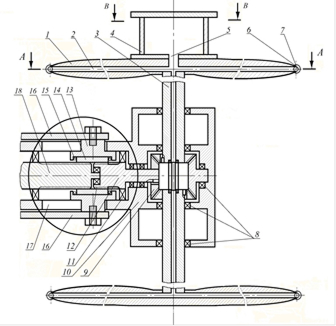

На сегодняшний день считается, что оптимальной формой крыльчатки подпорного вентилятора будет ротор Дарье с зафиксированными лопастями в позиции оптимального угла атаки d.

Ротор Дарье представляет собой конструкцию, состоящую из двух аэродинамических крыльев, имеющих в сечении профиль крыла самолета и закрытых с внешней стороны дискообразной крышкой. Главной особенностью ротора Дарье является его быстроходность, т. е. он увеличивает скорость проходящего через него потока воздуха в 4 – 5 раз. Мы знаем из классической теории, что поток воздуха, обтекая крыло самолёта, создаёт с одной стороны крыла зону повышенного давления, с другой зону пониженного давления, как видно на схеме распределения эпюр нагрузок на рисунке 5.

Таким образом, при движении авиационного лопастного движителя (пропеллера), с установленном на оси ротором Дарье, перед лопастями создаётся зона пониженного давления, что снижает сопротивление воздуха этому движению. И не только.

Если внимательно посмотреть на рисунок 5, мы видим, что внутри ротора Дарье создаётся зона повышенного давления и это давление отводится через воздуховоды в основании лопастей пропеллера, как показано на рисунке 6:

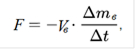

Устройство (см. рис. 4) изготавливается из легкого, но прочного металла, предпочтительно дюралюминия, содержит корпус 14, внутри которого монтируются два ротора, закрепленных на подшипниках качения 11 с угловыми шестеренками 12 на концах осей 2, позволяющими не только передавать вращение от ведомого вала 16, с помощью закрепленной на нём шестерни 13 и вращаться на подшипниках качения 15, но и распределять это вращение таким образом, чтобы пропеллеры 1 на противоположных концах разных осей 2 вращались в разные стороны. Два одинаковых ротора, расположенных в корпусе 14 вдоль одной оси вращения, состоят из нескольких, одинаковых, но выполненных симметрично деталей: — ось 2 с закрепленным на ней пропеллером 1 и выполненным внутри этой оси каналом 6 с входными 7 и выходными 3 окнами, закрытыми технологической заглушкой 10.

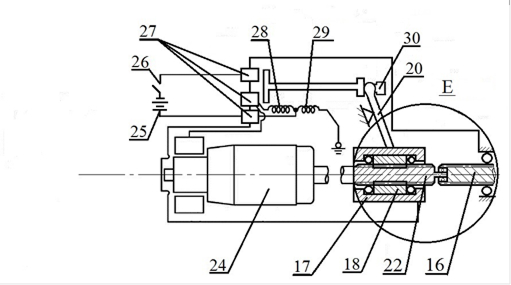

Предложенное мной устройство разгоняется до заданных параметров электродвигателем 24 с помощью разгонной муфты 17 и приводной шестеренкой 18, которые работают по принципу обычного автомобильного стартера, как показано на рис. 7.

Для начала разгона агрегата надо замкнуть выключатель 26. После чего напряжение с АКБ 25 подается на втягивающее реле 29, а затем на удерживающее реле 28 через приборы контроля 27, благодаря чему якорь 30, втягиваясь в реле, перемещает вперед рычаг привода 20 разгонной муфты 17, которая движется по специально подготовленному для неё отверстию 21 овальной формы, в корпусе 14.

Внутри разгонной муфты 17 на подшипниках 19 закреплена приводная шестеренка 18, которая своими шлицами входит в зацепление со шлицами ведомого вала 16 и фиксирует шлицевые соединения ведущего 22 и ведомого 16 валов. После достижения заданного числа оборотов втягивающее реле отключается, шестеренка 18 возвращается в исходное положение и роторный, инерционный усилитель крутящего момента авиадвижителя переходит на самовращение. В случае снижения числа оборотов ниже заданных, втягивающее реле срабатывает вновь, разгоняя ротор инерционного усилителя в автоматическом режиме до заданных параметров.

Опытная модель пропеллера, напечетенная на 3Д принтере, представлена на фото №6