Экологические проблемы

В начале XXI в. забота об экологической безопасности деятельности человека на окружающую среду заметно возросло в деятельности чиновников администрации всех уровней и почти во всех государствах мира. Именно Европейский союз и его институты приступили к выработке политики в области климата и экологии одними из первых в мире, а экология начала выступать в роли драйвера реформ в ряде секторов, в том числе и в сельском хозяйстве. В связи с принятием 12 мая 2021 года Европейской комиссией плана действий ЕС «Путь к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы» до 2030 года и ужесточением экологических требований к производителям, экологические требования к снижению воздействия агропромышленными комплексами на окружающую среду ужесточаются. Существующие системы очистки, обеззараживания и дезодорации отходов жизнедеятельности животных и птицы неэффективны, к тому же дорогие в строительстве и эксплуатации.

И в то же время у нас в стране:

- До 40% стоков в городскую канализацию не очищаются. Некоторые предприятия осуществляют сброс сточных вод без очистки.

2. До 70% отходов животноводства вывозят на поля или на площадки накопителей без санобработки, что приводит к выбросам аммиака и метана, в пересчете на СО2 до 114 млн. тонн/год, потерям от неэффективного использования органических удобрений до 30 % и штрафам от контролирующих органов;.

3. Более 2 млн. т. ежегодно образуется осадочный ил на очистных сооружениях страны, где и хранится. Для утилизации его нет эффективных технологий.

4. Производство минеральных удобрений и агро –технологии на их основе отработаны десятилетиями. Однако эти удобрения ухудшают плодородие почв, а при излишнем внесении вымываются из почвы и негативно воздействуют на поверхностные водоёмы. Требуют частого внесения.

Производство органики запатентованным способом и на установках, описанных в патенте RU 2837936 C1 превращает очистные сооружения из нагрузки, снижающей прибыль агропромышленного холдинга, в самостоятельную статью серьёзного дохода.

Какие преимущества получает пользователь запатентованной технологией очистки стоков агропромышленных предприятий?

- Отсутствие неприятного запаха на всех этапах очистки и переработки отходов жизнедеятельности человека, животных и птиц;

- Снижает экологическую нагрузку на окружающую среду до 0, чем позволяет избавится от штрафов и расходов на утилизацию отходов сторонними организациями, а воду после очистки можно использовать по замкнутому циклу в технологии сельскохозяйственного производства;

- Высокое качество органического удобрения пролонгированного действия. Повышают урожайность агрокультур до 30%. (содержание растворимых соединений азота в удобрении, полученном с помощью электрогидроэффекта не уменьшается при длительном хранении).

- Высокая скорость переработки навоза (1 тонну за 2 недели);

- Минимальная потребность в обслуживающем персонале и землеотводе;

- Широкая географическая область применения этого способа в связи с независимостью от температуры окружающей среды и отсутствия необходимости содержать большие объемы очищаемых стоков;

- Позволяет снизить расходы на строительство и эксплуатацию очистных сооружений. Кроме того, отходы превратить в серьезную статью доходов.

Описание физико – химических процессов нейтрализации осадочного ила очистных сооружений и отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птицы, которые содержат не только патогенные организмы, но также, иногда, ионы тяжёлых металлов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец и др).

В воде и водных растворах всегда присутствуют свободные ионы ОН- и Н+, которые активизируют свои окислительные способности под действием разрядов электрического тока высокого напряжения, что и приводит к возникновению в воде и водных растворах электрогидравлического эффекта.

Осуществление электрогидравлического эффекта связано с относительно медленным накоплением энергии в источнике питания и практически мгновенным ее выделением в жидкой среде.

Основными действующими факторами электрогидравлического эффекта являются:

- высокие и сверхвысокие импульсные гидравлические давления, приводящие к появлению ударных волн со звуковой и сверхзвуковой скоростями;

- значительные импульсные перемещения объемов жидкости, совершающиеся со скоростями, достигающими сотен метров в секунду; мощные импульсно — возникающие кавитационные процессы, способные охватить относительно большие объемы жидкости;

- инфра- и ультразвуковые излучения;

- мощные электромагнитные поля (десятки тысяч эрстед);

- интенсивные импульсные световые, тепловые, ультрафиолетовые, а также рентгеновские излучения;

- импульсные гамма- и (при очень больших энергиях импульса) нейтронное излучения;

- многократная ионизация соединений и элементов, содержащихся в жидкости.

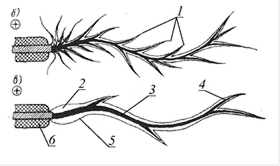

Развитие искрового разряда во времени происходит путем последовательного «прорастания» стримеров в межэлектродном промежутке. Растущий стример, как правило, состоит не из одного, а из многих каналов с многочисленными ответвлениями от них. Рост каждого отдельного «уса» стримера является ступенчато-прерывным процессом и представляет собой последовательное разряжение гидроксильных ионов ОН- из все новых и новых и довольно значительных объемов жидкости, лежащих на пути стримера. Характер и последовательность процесса для нескольких этапов развития приведены на рис. 1.

Этапы развития электрического заряда в ионопроводящей жидкости (смеси торфа и навоза) – стримера.

б) «молодого» — начало развития; в) в конце импульса;

Где:

- Боковые «усы» развивающегося стримера;

- Газовая оболочка испарившейся жидкости вокруг канала стримера;

- Главный канал стримера, к которому присоединяются «усы» в процессе роста;

- Канал «уса» стримера, который продолжает нарастать;

- Газовая оболочка «уса» стримера, которая нарастает с увеличением «уса»;

- Электрод.

Образовавшийся канал стримера проходит в области, имеющей лишь разрядившиеся ионы ОН~ и нейтральные к процессу роста стримеров ионы Н+, т. е. электрически изолированный канал от окружающей среды. В процессе роста стримеров возникает основная масса тех газообразных продуктов, из которых в дальнейшем образуется парогазовая рубашка канала искрового разряда. Пузырьки газов, образующиеся в жидкости на усах стримеров при их росте, существуют относительно долго и даже тогда, когда канал (стример) искрового разряда уже исчезает.

При прохождении стримера через воду (водные коллоидные и не коллоидные растворы) ионы жидкости, разряжаясь на растущий стример как на «выдвижной» электрод, образуют на уже возникшей его поверхности (кроме непрерывно растущего переднего конца) тонкую газовую пленку, отделяющую уже оформившийся ствол или ветвь стримера от окружающей жидкости. Таким образом, происходит своеобразное явление, названное автором явлением самоизоляции разряда, способствующее увеличению эффективности всего процесса. Изолирующую пленку образуют атомарные и молекулярные кислород и водород, газообразная перекись водорода, а также электрически нейтральные свободные радикалы Н, ОН, существующие в парах воды.

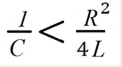

Наиболее активный рост полости начинается только вместе с ростом диаметра канала разряда после того, как стример замкнет оба электрода. Резкое повышение температуры канала (до 40 000 °С и более) вызывает появление дополнительного количества продуктов разложения самой жидкости и находящихся в ней веществ в оболочке канала, что и определяет еще более резкий скачок давлений в водных растворах. Огромное сопротивление процессу расширения со стороны окружающей канал жидкости способствует еще более резкому нарастанию давлений в оболочке канала, в силу чего явление приобретает характер взрыва. Распределение давления в нём можно видеть на рис. 2.

При этом должно соблюдаться условие:

Где:

- С – емкость конденсатора, мкФ;

- R – активное сопротивление, Ом;

- L – индуктивность контура.

Понятно, что при воздействии таких температур и давлений происходит эффективная дезинфекция, дегельмитизация и дезодорация водных растворов, подвергающихся воздействию электрогидроэффекта. А соли тяжелых металлов окисляются до безвредных для окружающей среды и человека окислов.

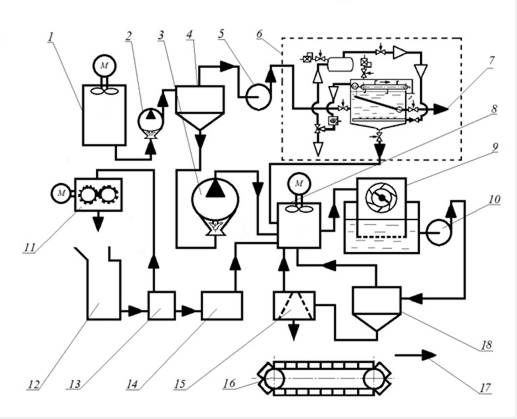

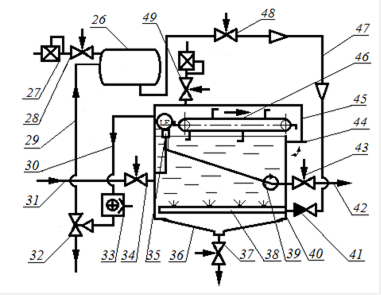

Для осуществления описанных процессов по очистке стоков отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных о садочного ила и предназначены установки, описанные в патенте. См. рис. 3

Технологическая линия очистки и дезодорации стоков с производством органического удобрения

Исходные отходы жизнедеятельности животных, птиц, или осадочного ила с городских очистных сооружений поступают в приемник 1. Далее, с помощью насоса с измельчителем 2, исходная смесь подается на гидроциклон 4, где из исходной смеси удаляется до 80% воды, которая центробежным насосом 5 подается на узел 6 (обеззараживатель). Фрезерованный торф поступает в бункер — накопитель 12, откуда по транспортеру попадает на вибросито 13, имеющее калиброванные ячейки. Торф, размеры частиц которого превышают размеры ячеек. По транспортеру отправляются в измельчитель 11, а из него снова в бункер – накопитель 12. Торф, который прошел через вибросито, через магнитный улавливатель 14, попадает в смеситель 8, также по транспортеру.

Узел глубокой очистки кавитацией в среде кислорода (обеззараживатель).

Наполнение обеззараживателя ограничивается поплавком 35, имеющего контакты верхнего и нижнего уровня, соединённых с исполнительными механизмами наливных 34 и сливных 41, 37 клапанов. При достижении верхнего уровня в корпусе 40, подача воды прекращается и включается вакуумный насос 33, который через трехходовой клапан 34 откачивает воздух из корпуса 40 обеззараживателя в атмосферу. При достижении заданной величины давления (разряжения) внутри корпуса 40 обеззараживателя, которое контролируется датчиками давления на клапане 49, работа вакуумного насоса 33 прекращается, кратковременно открывается клапан 48 и кислород из ресивера 26, по трубопроводу 47, через обратный клапан 41, (предотвращающий попадание очищаемой воды в ресивер 26), через коллектор 38 и и форсунки в нем, подаётся внутрь корпуса 40 обеззараживателя, где в связи с резким увеличением давления, пузырьки пара и выделившихся из воды газов – схлопываются с образованием серии кавитационных гидроударов по всему объёму очищаемой сточной воды. При этом, схлопывание пузырьков пара и выделившихся при низком давлении из очищаемой воды растворенных газов создают гидро-ударные волны с повышенным давлением (1000 – 10 000 кгс/см2) и высокой температурой (2000 – 3000 0С) во фронте этих гидро-ударных волн, что приводит к интенсивному насыщению очищаемой воды кислородом, который, под действием высоких температур и давлений уничтожает всю микрофлору, а также к окислению и удалению из очищаемой жидкости всех загрязнений и тяжёлых металлов, окислы которых либо всплывают к поверхности с пузырьками газов, откуда удаляются транспортером со скребками 46 и через герметизированную крышку 44, накопителя 45, отправляются на утилизацию в смеситель 8, либо оседают вниз и удаляются через нижний сливной автоматический клапан 37, также в смеситель 8, где готовится смесь торфа с отходами жизнедеятельности в отношении 1 к 3 (торфа 1 часть, отходов 3), для подачи её в гомогенезатор 9 самотеком. Достаточно трехкратного повторения цикла обработки очищаемой воды кислородом — отсоса непрореагировавшего кислорода из верхней части корпуса 40, обеззараживателя с помощью вакуумного насоса 33 и подачи кислорода под давлением из ресивера 26 в обеззараживатель, после чего открывается клапан 49 на корпусе обеззараживателя 40 и корпус обеззараживателя частично освобождается с верхних слоев – потребителю 42, а через нижний клапан 37 – в смеситель 8, до уровня, заданного поплавком 35 контрольной системы слива – налива, после чего вновь наполняется сточными водами и цикл очистки кислородом повторяется.

Устройство и работа гомогенезатора

Поступающая самотеком из смесителя 8 торфо-навозная смесь, через входной патрубок 19 поступает в гомогенезатор, уровень смеси в котором контролируется автоматической системой контроля слива – налива (на схеме не показана) через исполнительный механизм этой системы – поплавок 22. После достижения заданного уровня в камере гомогенезатора 9, заполнение останавливается и на электроды 23 подаётся напряжение от генератора импульсов тока (на технологической схеме не показан) напряжением 10 — 30 кВт. Общий расход электроэнергии в пределах 50 – 55 кВт ч/м3. Продолжительность воздействия электрогидравлическими импульсами определяется из расчета 106 на 1 м3 смеси. После чего гомогенезированная смесь удаляется самотеком через нижний клапан 25 на водоотделяющую центрифугу 15, где обезвоженный, гомогенезированный торф распределяется по ячейкам транспортера, на котором доставляется в зону хранения готовой продукции по стрелке 17. После опорожнения начинается новый цикл обработки стоков в этом гомогенезаторе.

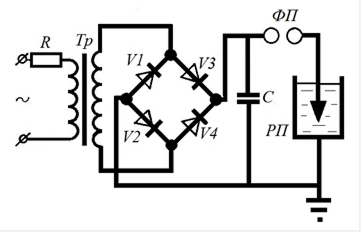

Генератор импульсов тока

Генератор импульсов тока предназначен для формирования многократно повторяющихся импульсов тока, воспроизводящих электрогидравлический эффект и, кроме того, для преобразования переменного тока из промышленных сетей в постоянный, заданных параметров, необходимых при электрогидравлической обработке смеси торфа и стоков отходов жизнедеятельности человека, животных или птиц для обеззараживания, дегельминтизации и дезодорирования этих с токов и производства высококачественного органического, торфо-навозного удобрения. Принципиальная электрическая схема которого приведена на Рис. 5.

Под воздействием электрогидравлического эффекта, происходит не только активное диспергирование торфо-навозной смеси, размеры частиц которой в готовом продукте на превышают 250 мкм, но и происходит ряд физико – химических процессов под воздействием которых массовое содержание аммиачного азота возрастает в 1,5 – 3 раза, а содержание водорастворимых органических веществ в готовом, торфо – навозном органическом удобрении увеличивается в 3 – 5 раз.

Примеры внедрения

Работы по очистке животноводческих стоков проводились в свинооткормочном комбинате «Новый свет» Ленинградской области в 60-х годах прошлого столетия. Благодаря экспериментальной установке получилось качественное, полностью обеззараженное, гомогенизированное и дезодорированное органическое удобрение. Расход электроэнергии на приготовление 1 м3 торфонавозной смеси при этом составил 50—55 к В т / ч (около 109 импульсов на 1 куб.м продукта). Проверка применения обработанного ЭГЭ эффектом органического удобрения проходила в теплицах совхозов «Выборжец» и «Ленинградский» в тех же годах и показала, что внесение приготовленного таким способом удобрения обеспечивает повышение урожайности в 2 раза и улучшает общее фитосанитарное состояние почвы. Химический анализ показал, что перед применением ЭГЭ массовое содержание растворимых соединений азота в торфе составляли 17,3 мг/кг. После ЭГЭ обработки смеси торфа и навоза (3 к 1), через 3 дня увеличилось до – 295,2 (увеличение на 1706,4%), через 14 дней – до 1115,0 (6445,1%).